こんにちは ゆる楽メンタルカウンセラーのへらいえつこです。

子育てをしていると、つい子どもに怒鳴ってしまうことがあります。

「またやってしまった…」と自己嫌悪に陥る方も多いのではないでしょうか。

特に発達特性のある子どもを育てていると、かんしゃくやパニックなどの激しい反応に親の心もかき乱され、思わず感情的になってしまうことは少なくありません。

この記事では、「怒り」の奥にある感情や、それがどこから生まれたのかを、心理的な視点で掘り下げていきます。

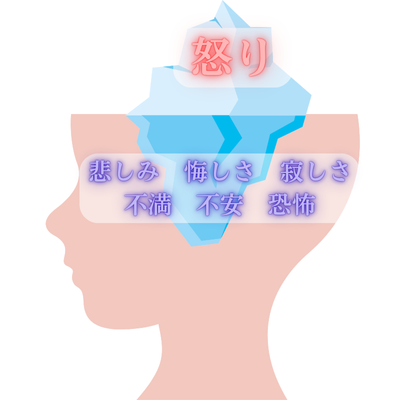

「怒り」の奥にあるものを見つめる

心理学では、「怒り」は“二次感情”と呼ばれています。

本当は別の感情があるのに、それがすぐに出せないときに、怒りとして表れるのです。

たとえば──

子どもが言うことを聞かずかんしゃくを起こしたとき、親としては「困ってしまう」「どうしたらいいかわからない」という戸惑いや不安があります。

その気持ちが抑えきれなくなったときに、「怒り」が噴き出すのです。

「怒鳴る」という行動の奥には、「自分の言うことを聞いてくれない」→「子どもに責められているように感じる」という構造がある場合もあります。

「責められているように感じる」のはなぜ?

_髪は栗色のボブカット 服装はミントグリーンのトレーナーに、黒のパンツ_自信なさそうにうなだれ、しょんぼりしている様子_日本の有名なアニメ風.jpg)

ここで、少し立ち止まって考えてみます。子どもは実際には責めていないのに、なぜ「責められている」と感じてしまうのでしょうか。

それは、私たち自身の過去の経験が関係していることがあります。

たとえば、子どもの頃に──

・できないことを繰り返し指摘された

・失敗を許してもらえなかった

・「どうしてこんなこともできないの」と叱られた

そんな経験が積み重なると、「できない自分は価値がない」と思い込んでしまうことがあります。

そして大人になった今でも、目の前で子どもが自分の言うことを聞いてくれないときに、無意識のうちに「また自分がダメな人間だと責められている」ように感じてしまうのです。

これは、自分の中にある“プログラム”のようなもの。過去の出来事が今の感情反応のベースになっている状態です。

解決しなくていい。「気づく」だけで、心がふっとゆるむ

こうしたプログラムに気づいたとき、「変えなきゃ」「癒さなきゃ」と思わなくても大丈夫です。

ただ、「ああ、自分はこう感じやすいんだな」と知るだけでも、その感情に振り回されにくくなります。

過去の経験を責める必要も、今の自分を否定する必要もありません。

ただ、「こういう反応があるんだな」と静かに見つめることで、少しずつ心のスペースが広がっていきます。

感情のプログラムに気づくだけでも、怒りの渦の中で「ひと呼吸」置けるようになることがあります。

これは、体感してみて初めて実感できることかもしれません。

もし、「自分の反応のしくみをもっと知ってみたい」「少し楽になりたい」と思った方は、お試しカウンセリングで一緒にお話してみませんか。

あなたの心の中にある“無意識のプログラム”に、やさしく気づく時間を過ごしてみましょう。

大人も子どももすべての人が自分を好きと思え、笑顔で子育てができるよう応援しています。

<この記事も読んでみて>

【子育ての悩み】「また怒鳴ってしまった」自分に落ち込むときに見直したいこと

【発達障害の疑問】みんなが苦戦⁉ 「癇癪(かんしゃく)」の止め方とは?